Tout le monde, dans sa vie, devrait avoir vu Zingaro à Aubervilliers. A dix minutes de Paris, dès la sortie du métro, s’ouvre un autre univers.

Du restaurant aux grandes tablées sur amoncellement de tapis, mi-église orthodoxe, mi-halle de marché, carrefour de tous les exotismes, mémoire de tous les spectacles, appelés à la cérémonie, on accède, en surplombant les écuries devenues bibliothèque, à la piste circulaire du théâtre équestre. Tout autour, des tables de cabaret offrent boudoirs et vin chaud. L’orchestre aux têtes hybrides et fantasmagoriques entame ses incantations chamaniques. Chaque représentation de Zingaro impressionne le cerveau, le marque au moins d’un inoubliable tableau. Cette fois, une femme vêtue de noir qui joue avec le feu, tourne et tourne jusqu’à disparaître au centre des étincelles, des flammèches. Cent minutes de tant de poésie nous laissent ébahis. On ressort par le pont-levis entre la roulotte, verte et rutilante, du maître Bartabas, et le grand feu qu’on rejoint tous en silence, frères de tout ce sang qui a coulé des Cantiques du corbeau. Moins de chevaux, plus d’écriture. Ce nouveau spectacle peut désarçonner. Dernier bastion de la culture dans toute sa puissance et sa splendeur primitive, Bartabas confirme tracer sa route vers la littérature. Sans cesse réinventée, l’expérience à laquelle il nous initie est comme un contrefort aux assauts de la banalité. Courez-y ! Tant que le feu brille encore. Incandescent comme le premier de sa liste :

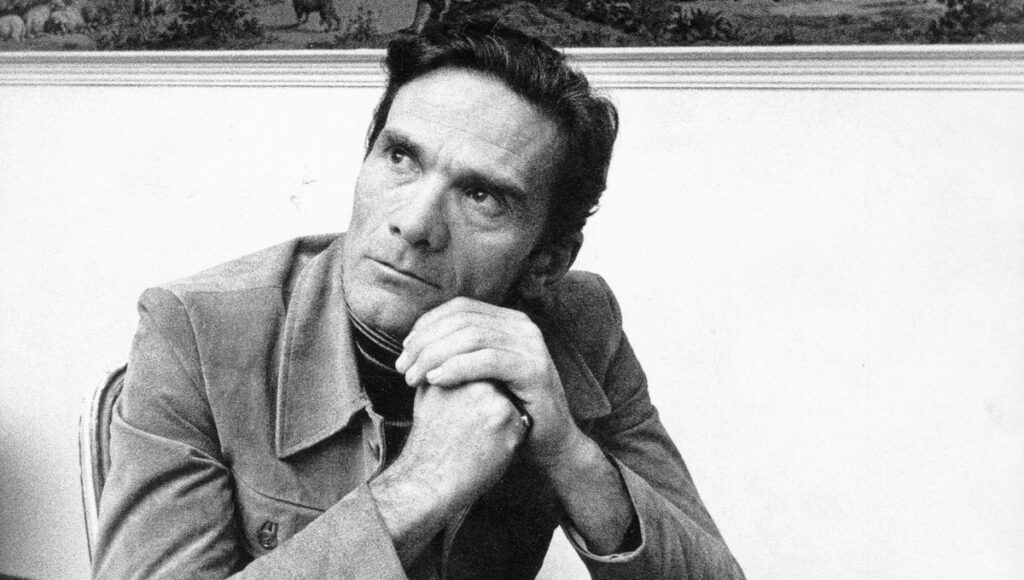

Pier Paolo Pasolini

«Au lycée, viré du cours d’allemand, j’ai été inscrit en latin où je suis tombé sur un prof admirateur de Pasolini et de la Callas qui, pendant un an, nous a préparés à voir Médée. Pasolini est un intellectuel visionnaire, un écrivain, un cinéaste, dont toute l’œuvre est traversée par un souffle poétique. Il n’y a plus de figure comme lui, un peu comme si Jean-Paul Sartre avait aussi réalisé d’excellents films. Une de ses phrases géniales résume mon combat actuel : “La culture est une résistance à la distraction.” Mon dernier spectacle requiert une qualité d’écoute du spectateur que je revendique. Les gens ont beau dire : “On a besoin de se changer les idées, de se divertir”, surtout par les temps qui courent, je crois, moi, qu’il faut travailler son attention, son sens critique. Chaque parole de Pasolini est d’une actualité et d’une acuité incroyables. C’est un artiste essentiel que les jeunes gagneraient à redécouvrir. Ce qui lie les personnages que j’ai choisis, c’est une intelligence et une exigence au sens presque militant. Ce combat politique, je le retrouve chez Ernest Pignon-Ernest qui a fait de Pasolini un portrait extraordinaire.»

– L’un de ses plus connus…

«Voilà, où il tient sa propre mort dans les bras.»

Ernest Pignon-Ernest

«Ce qui m’importe, c’est sa position par rapport au marché de l’art, à l’art plastique comme investissement. Ernest Pignon-Ernest, pour moi, c’est la pureté, la justesse : il colle ses originaux dans la rue, il ne vit que des photos de ses œuvres en situation. Ayant commencé dans la rue, j’y suis sensible. D’ailleurs, mon prochain livre s’appelle Les Cogne-trottoirs, du nom des acrobates qui sautaient à même le macadam dans les années 1970-1980 à Paris. Aller poser son œuvre dans des lieux symboliques, c’est la mettre à la rencontre de l’architecture – ce qui me parle : mon père était architecte –, mais aussi du public, du passant et de l’Histoire. Quand il colle Mahmoud Darwich sur les murs de Ramallah ou Jérusalem, quelle force ça a !»

– Il a fait des affiches de Zingaro ?

«En sortant, vous verrez, collé sur le pont-levis qui donne sur le théâtre, mon portrait avec mon cheval Zingaro, je suis assis entre ses jambes. Il s’abîme, il est en train de se décomposer, ce qui est beau, aussi. C’est un ami, mais je considère surtout ici ses œuvres et son parcours, sa persévérance, sa fidélité à ses engagements. Ce qui nous amène à Alain Cavalier…»

Alain Cavalier

«A 94 ans, c’est le plus jeune cinéaste français : le seul qui a relevé le défi de la vidéo. Sa démarche est exemplaire. Après avoir débuté avec Alain Delon, Romy Schneider dans l’industrie du cinéma, il a eu la formule : “J’enlève les acteurs, j’enlève les décors, j’enlève la production, je finis avec une petite caméra, achetée au supermarché.” Il a juste ajouté un micro. Il est le seul qui a réussi à filmer comme un écrivain écrit. Il a renoncé au titre de réalisateur pour devenir un “filmeur”. Le réalisateur réalise ce qui est prévu. Ne sachant pas ce qu’il va filmer, il capte, lui, des moments de grâce, juste parce qu’il était là, disponible… C’est en plus un homme exquis avec qui j’ai partagé une aventure. Quand on a commencé Le Caravage – du nom de mon cheval d’alors –, on avait un pacte, il m’a dit : “On verra bien. Si, un jour, il y a un film, on trouvera un producteur, une chaîne de télé. On ne fait pas le contraire où la chaîne dit : oui, mais il faut d’abord expliquer Bartabas, Zingaro.” Il me filmait au travail, je l’appelais en revenant de tournée ou à des moments particuliers, comme l’opération des pieds du cheval. Cette sorte de jeu s’est étalé sur huit ans. J’ai pensé un moment qu’il n’y aurait jamais de film, et, un jour, le cheval est venu lécher sa caméra. Il filmait un duo. C’est devenu un trio.»

Pina Bausch

«Une évidence. «La» grande rencontre, qui a donné mon livre Un geste vers le bas. C’étaient les débuts, les cabarets, il y a presque trente-cinq ans. Peut-être la première fois qu’on jouait ici. C’est elle qui est venue. J’étais jeune. Je ne savais même pas qui c’était ! Elle m’a invité à voir son spectacle. Je lui ai présenté Micha Figa. A chaque fois qu’elle passait à Paris, elle venait la nuit après ses spectacles, on lâchait le cheval, ça a duré longtemps, mais déjà, à mi-parcours, on savait, tacitement, qu’il n’y aurait pas de spectacle. C’était tellement fort ce qui se jouait entre elle et lui, ça allait si loin émotionnellement qu’on ne pouvait plus envisager : “Bon, maintenant, on va mettre des lumières.” Ça aurait été le galvauder. Presque impudique. Et puis le cheval est mort. La seule trace de cette histoire, c’est ce livre. Elle existe maintenant, alors que personne ne la connaissait. Si ! les gens d’ici voyaient bien qu’il se passait quelque chose la nuit. Si ! un bruit courait dans la profession – c’était drôle, d’ailleurs, tout le monde voulait en être, alors qu’on n’avait aucune idée, nous, de ce qu’on allait faire. Voilà. On s’est accompagnés. C’est quelqu’un que j’ai admiré et qui m’a beaucoup appris : à donner de la valeur à l’instant, à l’invisible, à laisser les choses venir de l’intérieur, prendre le temps de naître. C’est tout ça, pour moi, Pina Bausch.»

Pina Bausch

Sabine Euverte

Image principale : ©Hugo Marty

A lire aussi Des gens que j’aime… Hafsia Herzi